Eine bewegte Geschichte

Lassen Sie uns gemeinsam auf 150 Jahre Bethanien zurückblicken, voller geschichtlicher und gesellschaftlicher Wendepunkte in Deutschland!

Theodor Fliedner und Kaiserswerth

Bereits im Jahre 1836 hatte der evangelische Pfarrer Theodor Fliedner eine »Bildungsanstalt für evangelische Pflegerinnen« ins Leben gerufen und damit den Grund für die evangelische Mutterhausdiakonie gelegt. Dem Mutterhaus in Kaiserswerth folgten viele andere Stationen und Diakonissenhäuser.

Fliedner war es auch, der für die Mutterhausdiakonie Ordnungen entwickelte und auch die Tracht, welche das Bild einer Diakonisse bis heute prägt. Zur Zeit ihrer Entstehung war die Tracht kein außergewöhnliches Erkennungsmerkmal. Im damaligen Straßenbild war sie die Kleidung einer verheirateten Bürgersfrau. Damit war klar, dass eine Diakonisse auf dem »Heiratsmarkt« nicht mehr zu haben ist, sie war erkennbar »unter der Haube« und damit vor entsprechenden Avancen geschützt. Zugleich symbolisiert die Tracht die Zugehörigkeit einer Diakonisse zu ihrer Schwesternschaft, in welcher ein sichtbarer sozialer Status keine Rolle spielt.

Zwei der drei ersten Diakonissen, die Theodor Fliedner 1839 ins Diakonissenamt aufnahm, kamen aus der Tradition einer methodistischen Kirche. Ihnen folgten noch viele methodistische Frauen, was die Frage nach sich zog, ob es nicht auch eine »Diakonissenanstalt« in methodistischer Tradition geben sollte.

Die Gründung des Bethanien-Vereins

Der Wunsch nach einem eigenen Diakoniewerk trieb diakonisch ambitionierte Menschen in der Bischöflichen Methodistenkirche schon einige Zeit um, ehe es zur Gründung Bethaniens kam. Es gab verschiedene und an einzelne Gemeinden gebundene Versuche, um mit Gemeindeschwestern diakonisch tätig zu werden.

Die gesellschaftliche Lage in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war schwierig. Ein allgemeines Gesundheitssystem gab es nicht. Wer in Armut lebte, konnte sich weder Pflege noch medizinische Versorgung leisten.

So lag der Jährlichen Konferenz der Bischöflichen Methodistenkirche im Jahre 1874, die in Schaffhausen am Rhein tagte, der Antrag auf Gründung eines eigenen Diakoniewerks vor. Die Konferenz bedachte den Antrag gründlich und entschied, so wurde es protokolliert, das Folgende:

»Man fand es für weise, sich mit der Diakonissensache in der Jährlichen Konferenz nicht mehr zu beschäftigen.«

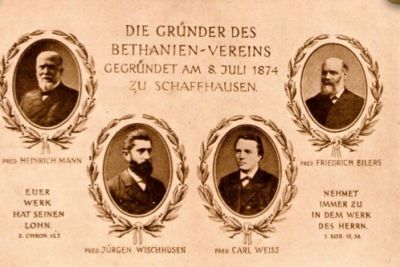

Diese Ablehnung konnte für die vier Pastoren Carl Weiß, Heinrich Mann, Friedrich Eilers und Jürgen Wischhusen nicht das letzte Wort in Sachen eines Diakoniewerks gewesen sein. Direkt auf diesen Beschluss reagierend, gründeten sie am 8. Juli 1874 den »Bethanien-Verein, Diakonissenverein für allgemeine Krankenpflege« mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Jährliche Konferenz wurde um ihr Wohlwollen dem Verein gegenüber gebeten und brachte dieses auch zum Ausdruck. Weitere Pastoren der Kirche traten dem Verein bei.

Nun galt es, nach Diakonissen zu suchen. Erst im April 1876 zog mit Sophie Roßnagel die erste Diakonisse in die Wohnung des Predigers Eilers in Frankfurt am Main ein, der dafür im Einvernehmen mit seiner Frau sein Studierzimmer geräumt hatte. Die Zahl der Diakonissen nahm stetig zu. Deren Dienst begann in Frankfurt mit der Privatkrankenpflege und setzte sich mit kleinen und dann größeren Pflegestationen fort, bis schließlich im Jahre 1908 das Bethanien-Krankenhaus eröffnet werden konnte.

Bethanien wächst über Frankfurt hinaus

Die Arbeit Bethaniens hatte in Frankfurt noch nicht lange Fuß gefasst, als mit Hamburg eine erste Station hinzukam.

Der methodistische Prediger Karl Frischkorn in Hamburg war im Jahre 1878 in Not geraten. Sein Kind war an Diphterie erkrankt und seine Frau war am Ende ihrer Kräfte. Er bat in Frankfurt um die Entsendung einer Diakonisse, um bei der Pflege zu helfen. Das geschah auch, doch als Schwester Luise Schmidt in Hamburg ankam, war das Kind von Prediger Frischkorn bereits verstorben. Immerhin konnte Schwester Luise der sehr geschwächten Mutter durch ihre Pflege helfen, was den behandelnden Arzt der Familie sehr beeindruckte. Er bat Schwester Luise um weitere Pflegedienste im Kreise seiner Patienten. Die Nachfrage nach dem Dienst von Diakonissen in Hamburg wuchs weiter an und der Vorstand in Frankfurt entsandte mehr Diakonissen nach Hamburg. So war die erste weitere Station der Bethanien-Diakonie entstanden. Im Jahre 1893 wurden in Hamburg-Eppendorf das Schwesternheim Bethanien und das Krankenhaus Bethanien eingeweiht. Heute befinden sich dort die Bethanien-Höfe, zu denen auch das Mutterhaus der in Hamburg lebenden Diakonissen gehört.

Der Gründung dieser ersten Station in Hamburg folgten noch viele weitere. Diakonissen wurden an verschiedene Orte gerufen. Sie begannen meist in der Privatpflege, entwickelten Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Später ließen sich Diakonissen auch in methodistische Kirchengemeinden senden, um dort als Gemeindeschwester zu arbeiten. Es gab Stationen der Bethanien-Diakonie an vielen Orten in Deutschland – neben Frankfurt und Hamburg auch in Berlin, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Ludwigsburg, Pirmasens, Kassel, Chemnitz, Plauen, Leipzig, Saarbrücken und an weiteren Orten. Die Arbeit reichte über Deutschland hinaus bis Wien, Straßburg, Budapest, Rotterdam sowie nach Norwegen und in die Vereinigten Staaten.

Bethanien gliedert sich in das Werk dreier Mutterhäuser auf

Von besonderer Bedeutung waren die Stationen in Hamburg und Zürich, denn sie wurden im Jahr 1911 zu eigenständigen Mutterhäusern neben dem in Frankfurt. Die Aufteilung in drei Mutterhäuser war keinesfalls eine Trennung im Streit, sondern folgte vielmehr dem Wachstum des Werkes. Zum Zeitpunkt der Aufteilung gehörten 138 Diakonissen zum Mutterhaus in Hamburg, 86 Diakonissen zum Mutterhaus in Zürich und ebenfalls 138 Diakonissen zum Mutterhaus in Frankfurt.

Die Aufteilung in drei Mutterhäuser war keinesfalls eine Trennung im Streit, sondern folgte vielmehr dem Wachstum des Werkes

Bethanien in zwei Weltkriegen

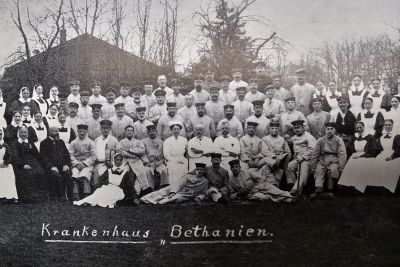

Auch für Bethanien brachte der Erste Weltkrieg eine große Erschütterung. Die Krankenhäuser wurden als Lazarette in Anspruch genommen. Das Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt hatte 40 seiner 70 Krankenbetten für die Versorgung verwundeter Soldaten bereitzustellen; in Hamburg waren es 60 bis 70 Betten.

Auch für die Diakonissen, die zu Kriegsbeginn auf Stationen verteilt oder im Heimaturlaub waren, brachten die Kriegswirren zusätzliche Herausforderungen.

Einen besonders schwierigen Weg hatte zum Beispiel Schwester Theodora zu bestehen, von der im Jahresbericht 1915 berichtet wird:

»Unsere Schwester Theodora, Missionarin unter den Arabern in Oran, Nordafrika, selbst türkische Untertanin, konnte im September nur unter Überwindung großer Schwierigkeiten über Marseille, Lyon, Genf das Mutterhaus erreichen.«

Die Bethanien-Diakonissen taten weiter ihren Dienst in den Krankenhäusern und in der Privatpflege. Zusätzlich gingen Diakonissen in den Etappendienst hinter der Front und arbeiteten in Lazaretten. Noch einmal der Jahresbericht Bethanien Hamburg von 1915:

»Da jedoch daheim die Arbeit auch fortgesetzt werden musste, entschloss sich die Anstaltsleitung, 15 Schwestern des Mutterhauses für den Kriegsdienst zu bestimmen. Während 14 davon sich in der Etappe betätigen, ist die letzte schon über ein Jahr im Gefangenen-Lazarett zu Darmstadt beschäftigt. Da sie der arabischen, französischen, italienischen und englischen Sprache mehr oder weniger mächtig ist, kann sie dort in der nützlichen Weise verwendet werden.«

Nicht alle Diakonissen, die während des Ersten Weltkrieges in Lazaretten tätig waren, kamen wieder ins Mutterhaus zurück. Einige Schwestern erlagen auch der »Spanischen Grippe«, die ab Sommer 1918 grassierte.

Mit großer Hoffnung in die entstehende Republik gingen Vorstände und Diakonissen in Frankfurt und Hamburg daran, die Krankenhäuser in Betrieb zu halten. Dem Mangel an Brennstoffen und Lebensmitteln zum Trotz konnten sie die Patienten in den Krankenhäusern und in der Privatpflege versorgen.

Weitere Erschwernis brachte die galoppierende Inflation Anfang der 1920er Jahre, die den Bethanien-Verein in Frankfurt fast vollständig um seine finanziellen Reserven brachte. Die schwere Zeit konnte nur durch finanzielle Zuwendungen überstanden werden, von denen nicht wenige von der methodistischen Kirche in Amerika kamen, aber auch viele aus der Bürgerschaft der jeweiligen Städte. So bedachte in Frankfurt der jüdische Mäzen Hermann Weil den Bethanien-Verein mit einer Million Mark.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten versuchte Bethanien unter Verweis auf die eigene diakonische Tätigkeit zunächst zu ignorieren, was nicht lange durchzuhalten war. Schon im Frühsommer 1933 mussten viele jüdische Ärzte die Krankenhäuser verlassen, darunter auch Dr. Ludwig Mehler, der über viele Jahre als leitender Arzt am Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt praktizierte und sich in der Zeit der Inflation um die Finanzierung der Frankfurter Krankenhäuser verdient gemacht hatte. Ebenso sank die Zahl der jüdischen Patienten in den Krankenhäusern – im Bethanien-Krankenhaus Frankfurt von 180 Patienten im Jahr 1930 über 100 im Jahr 1934 auf drei im Jahr 1936, jeweils bei einer Gesamtpatientenzahl von circa 2.500 pro Jahr.

Irgendwann erregten die hebräischen Namen mancher Krankenhäuser das öffentliche Interesse. Im Bericht an den Verwaltungsausschuss zur Sitzung am 25. April1939 heißt es:

»In letzter Zeit sind wir in Berlin und Dresden vom Publikum wiederholt daran erinnert worden, dass der Name Ebenezer, weil er hebräischer Herkunft ist, in der Oeffentlichkeit Anstoß erregt. Es ergibt sich nun die Frage, ob wir unsere Firma freiwillig ändern, oder uns dazu zwingen lassen wollen. Letzteres wird vielleicht nicht ausbleiben. Wir würden es gewiß sehr bedauern, wenn wir unseren lieben Namen Ebenezer, der Gotteshilfe bedeutet und für das Werk und viele Menschen geschichtlich geworden ist, aufgeben sollten.«

Das Ebenezer-Krankenhaus in Berlin-Steglitz und das Bethanien-Krankenhaus in Hamburg mussten umbenannt werden. Als Namensgeberin wurde beide Male Oberin Sophie Hurter gewählt, so dass die Häuser den Namen Sophienkrankenhaus bekamen.

Um eine Anlaufstelle für die jungen Frauen zu schaffen, die nicht Diakonisse werden, sich aber auch nicht der NS-Schwesternschaft anschließen wollten, wurde der Status der sogenannten »Verbandsschwestern« geschaffen. Sie waren eng mit Bethanien verbunden, waren aber eben keine Diakonissen. Zwischen den Diakonissen und den Verbandsschwestern bestand eine tiefe Verbundenheit und es entwickelten sich lebenslange Freundschaften.

Auch während des Zweiten Weltkriegs wurden die Bethanien-Krankenhäuser wiederholt als Lazarette genutzt. Die Diakonissen waren sowohl in den Häusern als auch in Feldlazaretten im Einsatz.

Als der Bombenkrieg, den Deutschland in Städten wie Coventry begonnen hatte, nach Deutschland zurückkehrte, traf er auch die Bethanien-Krankenhäuser. Wieder und wieder wurden sie mehr oder weniger schwer beschädigt. Die Diakonissen waren buchstäblich an vorderster Front im Einsatz: bei der Patientenrettung, bei der Brandbekämpfung und bei Instandsetzungen, wenn Schäden zu beseitigen waren.

Das Mühlbergkrankenhaus, das durch Bethanien im Jahre 1938 als zweites seiner Krankenhäuser in Frankfurt eröffnet werden konnte, wurde bei einem Bombenangriff am 29. Januar 1944 vollkommen zerstört. Es darf ein Wunder in böser Zeit genannt werden, dass die 130 Menschen im Hause – Patientinnen und Patienten, Diakonissen, Ärzte und Zivilisten – den Angriff in den Kellerräumen des Krankenhauses durchweg unverletzt überstanden. Nach dem Angriff wurde eine Schwester beim Verlassen des Kellers durch einen Zeitzünder verletzt.

Auszüge aus dem Erlebnisbericht der Oberschwester Lena Tiedemann, Berlin

… Am 22. und 23. November [1943] zwei Großangriffe auf Berlin. Bei beiden Angriffen schlagen Brandbomben bei uns ein. Im Schwesternheimdach brennt es, das Waschhaus steht in Flammen, und auch im Direktorhaus brennt es. Viele Nachbarhäuser brennen aus, der Himmel über Berlin ist blutrot. Viele Obdachlose kommen in unser Haus, Verletzte werden gebracht. Ein Teil der Schwestern und Haustöchter ist mit der Motorspritze unterwegs und löschen in der Nachbarschaft, müde und zerschlagen kehren sie am Morgen zurück….

[1944] Tag und Nacht und von allen Seiten sind die feindlichen Flieger über uns und werfen ihre Bomben. Die Menschen sind alle auf der Flucht, dem Verderben zu entrinnen. Aber wo sind sie sicher? Überall Tod und entsetzliche Verletzungen – und nun wohin? Ins Sophienkrankenhaus, da sind die Schwestern noch auf ihrem Posten – helfen Schmerzen lindern, Wunden verbinden und tun Sterbenden den letzten Dienst. Unsere Keller sind voller Menschen: Kranke, Verletzte, Sterbende. Kinder werden geboren in diese für uns zur Zeit so voller Grauen und todbringende Welt. Kein Licht, kein Wasser – mit Kerzen eilen wir, um zu helfen. Essen wird auf einer kleinen Kochmaschine einmal am Tag im Heizungsraum gekocht, damit alle doch am Tag eine warme Mahlzeit haben. …

[1945] Der Wassermangel, die schlechte Verpflegung und die Verschmutzung brachten uns Ruhr und Typhus, und viele Menschen starben dahin, auch unsere Schwester Rosine Kallfaß. Mit ihr ging eine treue Beterin heim in die Hütten des ewigen Friedens. Die Station Berlin hatte nun mit ihr sechs treue Menschen verloren: Schwestern Martha Gawrisch und Elfriede Ratke durch Fliegerangriffe, Schwester Martha Höppe kam bei ihrem alten Vater in Schlesien ums Leben, unsere beiden Hausmeister im Kampf um die Heimat.

Betriebsgesellschaften und »Zivilisten«

Von Beginn der Arbeit an waren die Einrichtungen Bethaniens rechtlich und wirtschaftlich »unter einem Dach«. Alles lag beim Diakoniewerk - Immobilien und Forderungen, aber auch Verbindlichkeiten und wirtschaftliche Risiken. Das war lange und immer wieder gut gegangen, auch mit finanziellen Rückschlägen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Diakoniewerke Bethanien Frankfurt und Bethanien Hamburg entscheiden, wie es mit den Standorten weitergehen sollte. Einige Standorte wurden aufgegeben, andere konnten ausgebaut werden. Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren für Bethanien schwer. Neben der starken körperlichen und seelischen Belastung in den Schwesternschaften während der Kriegsjahre waren die finanziellen Reserven stark aufgezehrt. Für das Diakoniewerk Frankfurt war die vollständige Zerstörung des Mühlbergkrankenhauses in Frankfurt, in das in den letzten Jahren der Großteil der Reserven investiert worden war, ein herber Verlust.

Erst die vollen öffentlichen Kassen in den Jahren des Wirtschaftswunders ermöglichten Investitionen und eine gewisse finanzielle Sicherheit. An vielen Standorten konnten Erweiterungen und Modernisierungen vorgenommen werden.

Allerdings reichen die heute noch andauernden Diskussionen, das deutsche Gesundheitswesen sei zu teuer, sehr viele Jahrzehnte zurück. Machte das Krankenhausfinanzierungsgesetz von 1972 noch Hoffnung, dass der Betrieb von Krankenhäusern wirtschaftlich gesichert sei, so zeigten sich im Nachhinein doch erhebliche Risiken.

Wie für andere Unternehmen auch, stellte sich für die Diakoniewerke Bethanien Frankfurt und Bethanien Hamburg die Frage, ob es nicht zu riskant sei, wenn alle Einrichtungen unter einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst sind. Schließlich hatten die Werke auch eine Verpflichtung gegenüber ihren Diakonissen, die nicht durch Schieflagen einzelner Krankenhäuser gefährdet sein sollte.

Um die Diakoniewerke gegen wirtschaftliche Risiken einzelner Einrichtungen abzusichern, wurden Betriebsgesellschaften gegründet, denen dann jeweils der Betrieb einer oder weniger Einrichtungen übertragen wurde. Die Immobilien verblieben im Besitz der Diakoniewerke. Dieses Vorgehen fand in allen Bereichen der Wirtschaft in Deutschland statt und war kein typisches Merkmal der Sozialwirtschaft.

Die Aufteilung der Einrichtungen auf Betriebsgesellschaften bot später dann auch die Möglichkeit, Verbünde zu gründen.

Als weiterer Schritt zur Zukunftssicherung wurde überprüft, ob ein jeweiliges Krankenhaus als solches sinnvoll fortzuführen sei. Einige Krankenhäuser, zum Beispiel das Sophienhaus in Berlin, wurden in andere Formen umgewandelt und arbeiten heute etwa als Pflegeheime.

In den Krankenhäusern Bethaniens waren fast alle Positionen mit Diakonissen besetzt. Schwestern waren in der Pflege tätig, aber auch im Labor, in Operationssälen, in der Küche, der Verwaltung oder am Empfang. Seit den 1960er Jahren zeichnete es sich immer deutlicher ab, dass kaum noch junge Diakonissen neu eintraten, während viele ältere Schwestern in den Ruhestand traten. Es mussten immer mehr Positionen mit angestelltem Personal besetzt werden. Da diese angestellten Mitarbeitenden keine Tracht trugen, wurden sie auch als Zivilisten bezeichnet.

Für die Krankenhäuser brachte diese Veränderung organisatorische und finanzielle Schwierigkeiten mit sich. Die Krankenhäuser mussten für ziviles Personal deutlich höhere Kosten aufwenden.

Bethanien in der ehemaligen DDR

Die Stationen Bethaniens auf dem Gebiet der ehemaligen DDR waren ursprünglich Stationen des Mutterhauses in Hamburg – in Chemnitz seit 1904, in Plauen seit 1910 und in Leipzig seit 1911. Das Regime der DDR duldete keine institutionelle Verklammerung über die innerdeutsche Grenze hinweg. Es musste eine Alternative zur Anbindung an das Mutterhaus in Hamburg gefunden werden. Gleiches galt für die beiden anderen Diakoniewerke in evangelisch-methodistischer Tradition mit Einrichtungen in der DDR, das Diakoniewerk Bethesda Wuppertal und das Diakoniewerk Martha-Maria in Nürnberg. Die Aufsichts- und Leitungsstrukturen mussten ebenso separat aufgestellt werden wie die Schwesternausbildung.

Eine gemeinsame Struktur der Werke Bethesda, Martha-Maria und Bethanien für den Bereich der DDR legte sich nahe und es wurde im Jahre 1972 das Evangelisch-methodistische Diakoniewerk in der DDR geschaffen – das EmDW.

Der Weg der Bethanien-Krankenhäuser in der DDR bewegte sich – wie die evangelische Diakonie in der DDR insgesamt – in der Spannung, einerseits durch eine generell feindselige Haltung des Staates bedroht zu sein, sich aber andererseits eines hohen öffentlichen Ansehens zu erfreuen. Bewegte sich die Politik der DDR gegenüber diakonischen Trägern in dieser Spannung, waren damit auch die begrenzten, aber eben doch vorhandenen Spielräume umrissen, die es auch durch die Verantwortlichen auf Seiten der Diakonie immer neu auszuloten galt.

Im Jahre 1970 wurde dem Diakoniewerk durch das Gesundheitsministerium der DDR mitgeteilt, das Bethanien-Krankenhaus in Karl-Marx-Stadt zu schließen. Das Krankenhaus hatte Schwierigkeiten mit der Belegung, was wiederum durch die unzureichende Besetzung durch Ärzte bedingt war, und auch dieses Problem war durch die Verhältnisse in der DDR bedingt. Das Haus konnte nach einigen Kämpfen schließlich doch fortgeführt werden, indem es sich einem neuen Schwerpunkt widmete – der Rheumatologie. So kooperierte das Bethanien-Krankenhaus in Karl-Marx-Stadt mit dem um vieles größeren »Leninkrankenhaus« auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Zu einer Zeit, als das Bethanien-Krankenhaus gerade noch in seiner Existenz bewahrt werden konnte, war für niemanden zu ahnen, dass aus dieser Kooperation nach der politischen Wende einmal ein Zusammenschluss erwachsen sollte, der auch wie eine Übernahme wirken konnte – nämlich des großen und dominierenden Hauses durch das kleine Bethanien. Heute bieten auf beiden Straßenseiten der Zeisigwaldstraße die Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz im Verbund der Agaplesion gAG ihren Dienst als eines der großen Krankenhäuser in Chemnitz an.

In Leipzig erfreute sich die Entbindungsstation des Bethanien-Krankenhauses stets großer Beliebtheit. Das Haus arbeitete mit Belegärzten, die zwar bedarfsgerecht angefordert werden konnten, aber nicht rund um die Uhr im Hause waren. Das nahmen die Behörden der DDR zum Anlass, die Geburtshilfe bei Bethanien in Leipzig verbieten zu wollen. Das Haus reagierte darauf, stellte schließlich Gynäkologen fest an und setzte die Geburtshilfe trotz anhaltenden Widrigkeiten fort.

Das relativ kleine und auf die Chirurgie ausgerichtete Krankenhaus Bethaniens in Plauen durchlebte den Wechsel der Zeiten mit vergleichsweise weniger Turbulenzen und besteht noch heute als das Fachkrankenhaus Bethanien Plauen im Verbund von Agaplesion mit einem Schwerpunkt in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.

Mit der deutschen Einheit konnten die ursprünglichen Zuordnungen zwischen den Mutterhäusern und ihren Einrichtungen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wiederhergestellt werden.

Auf Veränderungen reagieren

Stand in den Anfängen Bethaniens die Privatkrankenpflege im Vordergrund und entwickelten sich stationäre Pflegeeinrichtungen und schließlich spezialisierte Krankenhäuser erst nach und nach, folgte das Werk mit dieser Entwicklung auch immer den Veränderungen in den Rahmenbedingungen. Im Laufe der Jahre etablierten sich die heute als selbstverständlich erscheinenden Systeme einer öffentlichen Krankenhausfinanzierung.

Eine neue Herausforderung trat mit der fachlichen Spezialisierung von Krankenhäusern auf den Plan und mit der Notwendigkeit, eine gewisse Größe für ein Krankenhaus zu erreichen, um es wirtschaftlich betreiben zu können. Das konnte entweder geleistet werden oder es legte sich nahe, ein Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung umzuwandeln. Wann immer ein solcher Schritt durch die Entwicklung des Gesundheitsmarktes erforderlich wurde, suchten und fanden die Diakonissen ihren Platz neu.

Um die Jahrtausendwende herum stellte es sich als immer schwieriger dar, sich mit einem einzelnen Krankenhaus zu behaupten. Um bestehen zu können, galt es, in einen größeren Verbund diakonischer Krankenhäuser und auch Pflegeeinrichtungen einzutreten. Einen Anfang machten im Jahre 1998 in Frankfurt am Main das St. Markus-Krankenhaus, das Diakonissenkrankenhaus und die beiden Frankfurter Bethanien-Krankenhäuser, die sich zu den Frankfurter Diakonie Kliniken verbanden.

Im Jahre 2002 gründeten Bethanien und die weiteren Gesellschafter der Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH gemeinsam mit den Gesellschaftern des Elisabethenstift in Darmstadt die AGAPLESION gAG. Das ist ein Verbund christlicher Einrichtungen, zu dem inzwischen Krankenhäuser und Altenhilfeeinrichtungen in ganz Deutschland gehören. Dieser Verbund von Einrichtungen der evangelischen Diakonie, dessen bei weitem größter Aktionär auch weiterhin die Bethanien Diakonissen-Stiftung ist, bietet seinen Mitgliedern eine gemeinsam stärkere Position im Gesundheitsmarkt als es für die einzelnen Einrichtungen auf sich gestellt der Fall wäre.

Im Jahre 2008 wurde für Einrichtungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt mit der edia.con ein weiterer Verbund gegründet, bei dem Bethanien ebenfalls Hauptgesellschafter war. Dieser Verbund wurde 2020 in den Verbund der AGAPLESION gAG integriert.

In Hamburg zum Beispiel entstand im Zuge einer zunehmenden Vernetzung diakonischer Träger mit jeweils eigenen Wurzeln das AGAPLESION Diakonieklinikum Hamburg – ein modernes Krankenhaus, das in der Tradition evangelischer Krankenhäuser gleich dreier Diakoniewerke in Hamburg steht – des vormaligen Krankenhauses der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenanstalt Alten Eichen, des Krankenhauses Elim und des Bethanien-Krankenhauses.

Erweiterung der Arbeitsfelder

Mit der Gründung der Verbünde AGAPLESION im Jahr 2002 und edia.con im Jahr 2008 ging die operative Führung der Betriebsgesellschaften auf die jeweiligen Verbünde über. Bethanien war nun als Mitgesellschafter in den Einrichtungen mehr in einer passiven Rolle. Damit hatte Bethanien – bis auf die Entsendung von Seelsorgenden in den Einrichtungen – keine unmittelbar eigene diakonische Tätigkeit mehr.

Seit 2010 hatte der Vorstand der Bethanien Diakonissen-Stiftung überlegt, wie sich die Stiftung zukünftig aufstellen sollte. Auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten hatten sich seit der Gründung stark verändert. Während 1874 eine medizinische und pflegerische Versorgung durch arme Menschen kaum bezahlbar war, konnten und können nun fast alle Menschen in einem Krankenhaus oder Pflegeheim behandelt werden. Zwar bringt der geforderte eigene Anteil an den Kosten der Pflege auch heute noch und wieder Menschen in mitunter große Schwierigkeiten; die Situation ist aber dennoch anders und deutlich besser als vor 150 Jahren.

Nach einigen Überlegungen, welchen Nöten in der Gesellschaft die Bethanien Diakonissen-Stiftung nun entgegentreten sollte, wurden im Jahr 2012 drei neue diakonische Arbeitsbereiche ausgewählt, nämlich die Kinder- und Jugendhilfe, die Seelische Gesundheit sowie die Sternenkinderarbeit, also die Begleitung verwaister Eltern und Angehöriger.

Die ursprünglichen Arbeitsbereiche mit Krankenhäusern und Pflegeheimen sollten auch in der veränderten Konstellation beibehalten werden.

Bei der Auswahl der neuen diakonischen Arbeitsfelder wurde auch danach geschaut, welche Bereiche unter einer unzureichenden oder völlig fehlenden öffentlichen Finanzierung zu leiden haben. Denn gerade in diesen Bereichen fehlt es meist an Angeboten.

Nachdem im Jahre 2015 die Bethesda-Kita in Wuppertal als erste Kita zur Bethanien Diakonissen-Stiftung kam – der ursprüngliche Trägerverein konnte die finanziellen Belastungen nicht mehr tragen –, entwickelte sich der Bereich der Kitas stetig weiter. Zwei evangelische Kirchengemeinden übertrugen im Jahre 2017 die Trägerschaft an jeweils einer Kita auf die Bethanien Diakonissen-Stiftung. Schließlich ist die Last des sogenannten Trägeranteils, also des Anteils, den ein Träger für die Arbeit der Kita aus eigenen Mitteln beisteuern muss, nicht zu unterschätzen.

Auch nach der Übertragung der Trägerschaft auf die Bethanien Diakonissen-Stiftung konnten die Kirchengemeinden weiterhin die religionspädagogische Arbeit in den Kitas mitgestalten und blieb die jeweilige Kita weiter Teil des jeweiligen Gemeindelebens. So kamen weitere evangelische Kirchengemeinden auf die Bethanien Diakonissen-Stiftung zu und fragten nach der Übernahme der Trägerschaft. Von den derzeit 19 Kitas der Bethanien Diakonissen-Stiftung hat die Stiftung fünf Kitas selbst neu aufgebaut; die restlichen 14 Kitas wurden aus der Trägerschaft von Kirchengemeinden, Trägerverbünden oder Vereinen übernommen. Da es der Bethanien Diakonissen-Stiftung wichtig ist, ihre diakonische Arbeit so professionell wie möglich zu gestalten, wurde bald auch in den Aufbau pädagogischer Fachberatungen investiert. Sie begleiten die Kindertagesstätten in pädagogischen Fragen und sind Ansprechpartnerinnen für andere Fragen des Leitungsalltags.

Im Arbeitsfeld der Seelischen Gesundheit begann die Arbeit der Bethanien Diakonissen-Stiftung im Jahre 2013 mit der Kooperation mit dem Verein »Kommt… Suchtkrankenhilfe Crottendorf e.V.« mit sieben Selbsthilfegruppen im Erzgebirge.

Durch die Zulegung der Evangelisch-methodistischen Bethanien-Stiftung erhielt die Bethanien Diakonissen-Stiftung 94% der Geschäftsanteile an der Fachklinik Klosterwald gGmbH. Sowohl im Bereich der Selbsthilfe als auch bei der Fachklinik hat die Stiftung ihr Engagement im Laufe der Jahre ausgedehnt und konnte so helfen, die Arbeit zu sichern.

Das entstehende Mutter-Kind-Wohnen in Scheibenberg für Frauen mit einer Abhängigkeitserkrankung ergänzt das Angebot im Bereich der Seelischen Gesundheit.

Im Jahre 2012 setzten die Gespräche ein, die auf ein Engagement Bethaniens im Bereich der Begleitung Hinterbliebener von Sternenkindern zielten. Die Begleitung von Eltern, die ihr Kind vor oder während der Geburt verloren haben, kam in der öffentlichen Wahrnehmung einfach nicht vor. Institutionelle Angebote wie die Sternenkinderambulanz am Bethesda-Krankenhaus in Wuppertal gab es wenige. Auch diese Arbeit wurde vormals durch einen Verein getragen, der die finanziellen Lasten nicht mehr tragen konnte. Die Bethanien Diakonissen-Stiftung übernahm die Trägerschaft dieser Sternenkinderambulanz, setzte die Arbeit sowie die bestehenden Kooperationen fort und entwickelte die Arbeit Bethanien Sternenkinder an mehreren weiteren Standorten weiter.

Liste der Oberinnen Frankfurt

Martha Keller

1862 – 1913

Bertha Pfister

1914 – 1941

Lina Merklin

1941 – 1967

Elise Berner

1967 – 1983

Ursula Tietze

1983 – 1993

Rose Häußermann

1993 – 2007

Liste der Oberinnen Hamburg

Sophie Hurter

1894 – 1922

Hanna Siegrist

1922 – 1939

Wilhelmine Werner

1939 – 1946

Margot Werwendt

1946 – 1968

Edith Frünth

1968 – 1987

Anita Bochmann

1987 – 1998

Hildegard Irle

1998 – 2004

Christine Grünert

2004 – 2011

Seit im Mutterhaus in Frankfurt im Jahre 2007 und im Mutterhaus in Hamburg im Jahre 2011 keine Oberin mehr aus den Reihen der Diakonissen gewählt werden konnte, ist Frau Silviana Prager-Hoppe als Leitende Schwester für die Belange der Schwesternschaften zuständig.